Un compito che ci potremmo porre, consiste nel descrivere, oltre lo stato dell’arte delle politiche orientate a adattare i territori al cambiamento climatico, ipotetici tracciati futuri. Di norma, quando si tenta di predire il futuro si incappa in errori, anche grossolani: si potrebbe facilmente argomentare che le scarse capacità di previsione dei pur più accorti futurologi siano la causa prima dell’attuale condizione di crisi generalizzata – se i futurologi avessero fatto previsioni più accurate, oggi a ogni buon conto questi problemi non si sarebbero presentati affatto.

La necessità di immaginare scenari futuri, tuttavia, è implicita nel concetto stesso di ricerca, in cui noi operiamo. Il lavoro di ricerca prende quasi sempre le mosse dalla descrizione dello stato attuale delle cose, per poi postularne il superamento una volta identificate le dimensioni problematiche. Nel ruolo strategico della ricerca è però intrinseca una certa distanza dall’operatività sul territorio, in quanto questa richiede altre competenze, altre strutture, ed un diverso tipo di relazione politica. Gli scenari di cui possiamo dunque parlare non vanno pertanto considerati come effettive previsioni di quanto accadrà, quanto piuttosto come quelle che Franco Rella definisce immagini dal treno: scene del reale, percepite quindi nel loro carattere di realtà ma al contempo solo come fugaci impressioni più che come immagini nitide e accuratamente messe a fuoco. Cionondimeno, proprio perché percepite in movimento – dal treno, appunto – sono anche in grado di darci una cognizione, per quanto approssimativa, della direzione in cui ci stiamo muovendo. Può essere dunque utile avvalersi di ragionamenti e proposte derivanti da altri ambiti culturali e da pratiche vicine all’architettura, che ci possano aiutare ad immaginare che cosa dobbiamo immaginare.

Gli effetti del cambiamento climatico sui territori sono ormai tanto evidenti da consentire a chiunque abbia un’età adulta di ricordare con precisione una condizione precedente, diversa da quella attuale. Non parliamo, ovviamente, solo dello small talk di “quando nevicava d’inverno” o di “una volta d’estate non faceva mica così caldo”. Stiamo parlando di trasformazioni macroscopiche e misurabili dei paesaggi e dei sistemi naturali, nonché dei modi in cui di questi luoghi noi facciamo uso. Tale modificazione delle pratiche si registra anche nello spazio delle città, dove ambienti urbani vieppiù climaticamente inospitali divengono respingenti, configurando una modulazione devitalizzante della nostra risposta affettiva a tali luoghi.

Venendo peraltro da un territorio oltremodo fragile – l’entroterra abruzzese, dove al cambiamento climatico si sommano ulteriori problematiche legate alle dinamiche di spopolamento tipiche delle aree interne nonché le catastrofi naturali succedutesi con sinistra frequenza negli ultimi due decenni – non posso che considerare il cambiamento climatico che uno dei numerosi fattori di rischio, che minacciano in maniera evidente non solo la sicurezza dei soggetti e delle comunità che occupano i territori, bensì anche la sopravvivenza stessa di questi luoghi. Lo spopolamento dei territori è una vera e propria emergenza demografica, le cui ricadute sociali, economiche ed estetiche su un paesaggio non più né attivamente occupato né tantomeno più debitamente curato aumentano esponenzialmente i fattori di rischio. Le catastrofi naturali, infine, introducono nell’equazione un ulteriore fattore di difficilissima gestione, dove persino i più efficienti protocolli di prevenzione possono risultare inefficaci.

Cartografie: Ridisegnare le Mappe

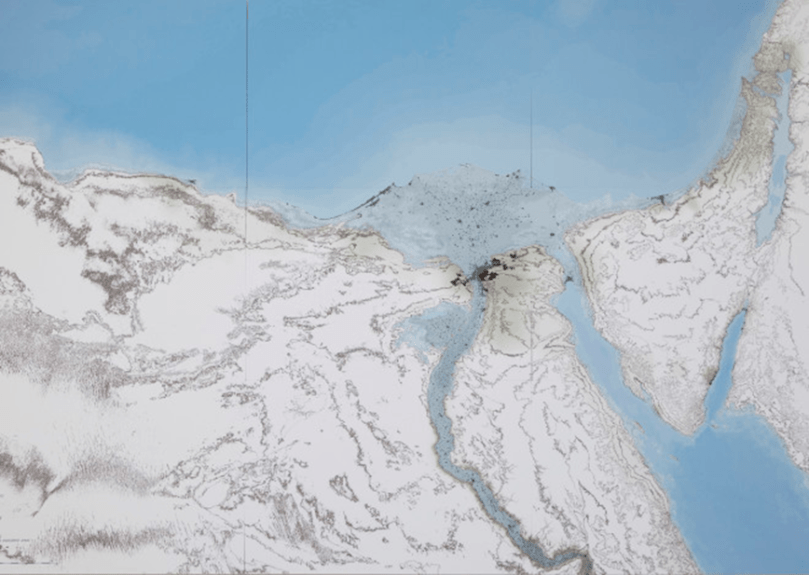

Prima immagine. L’artista islandese Rúrí, nel suo ciclo Future Cartography, si avvale di dati prodotti dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale giapponese che osservano le trasformazioni della calotta polare antartica. Collaborando con un geografo, l’artista produce alcune mappe geografiche di grande scala che rappresentano una nuova, ipotetica linea di costa, modificatasi rispetto all’attuale a seguito dello scioglimento dell’intera banchina polare antartica orientale. Alcuni luoghi campione del pianeta, caratterizzati da una bassa altitudine rispetto al livello del mare – Egitto, Bangladesh, la costa nord-orientale degli Stati Uniti – vengono così mostrati in una condizione futura, profondamente mutata. Numerosi luoghi un tempo abitati si trovano, in questa proiezione, al di sotto del livello delle acque, così come anche infrastrutture stradali, ponti, porti, luoghi della produzione e del consumo. L’innalzamento del livello del mare non ha soltanto ridisegnato la mappa, ma la stessa presenza umana sul territorio e il suo funzionamento.

L’opera offre una riflessione non tanto sulla drammaticità della condizione geografica in sé, quella di territori costieri che verranno parzialmente sommersi – una questione sulla quale l’allarme è già da tempo suonato: mette in luce, attraverso lo strumento cartografico, la nostra impreparazione ad affrontare questa trasformazione. Una mappa è, per definizione, la rappresentazione cristallizzata di una condizione reale, e parte dal presupposto che tale condizione sia stabile, se non addirittura immutabile – a chi verrebbe in mente di mappare una realtà in movimento, che promette domani di differire rispetto ad oggi? I sistemi informativi geografici possono aiutarci a rappresentare le serie storiche dei dati nella loro distribuzione territoriale, ma comunque si avvalgono di basi che – proprio in quanto basi – stabiliscono una condizione di partenza sulla quale si articolano poi alcune dinamiche di trasformazione. Nella cultura occidentale la mappa è, per definizione, una rappresentazione esatta, affidabile, quasi un “luogo sicuro”, e a ogni modo uno strumento indispensabile per orientarsi entro qualsiasi territorio, per trovare la strada. Non a caso si associa l’evoluzione della cultura occidentale alla sua crescente capacità, nel corso della storia, di creare mappe – dapprima dei territori sensorialmente percepibili, poi delle misure infinitamente grandi del cosmo ed infinitamente piccole del mondo atomico e subatomico.

Alla base di qualsiasi processo di pianificazione troviamo dunque delle mappe che descrivono l’ossatura non mutabile dei territori, sulle quali si innestano poi dinamiche di varia natura. Eppure, la condizione che Rúrí propone mette in crisi questa certezza: la stessa forma del territorio, in futuro, sarà soggetta a importanti cambiamenti. Come possiamo dunque pianificare un territorio – prevedendone gli sviluppi futuri – se non abbiamo certezza della forma che questo assumerà in un arco temporale nemmeno troppo esteso?

La trasformazione futura delle linee di costa, chiaramente, non sarà l’unico effetto che il cambiamento climatico produrrà sulle mappe attuali. Il graduale incremento delle temperature e le ridotte precipitazioni stanno portando alla progressiva riduzione di numerosi bacini e corsi d’acqua, dalla scomparsa dei laghi in Sicilia alla notevole perdita di portata del Po, che in molti tratti non occupa che un frammento del suo originale alveo. La caldera del Gran Sasso, ultimo frammento di ghiacciaio sull’Appennino, è destinata a scomparire del tutto entro pochi anni, e i ghiacciai alpini sono tutti in forte ritirata. Una carta IGM di mezzo secolo fa racconta ormai una condizione topografica che non risponde più precisamente alla realtà. Gli stessi modelli di pianificazione da adoperare, pertanto, non possono che contemplare un certo margine di vaghezza, per mostrare la capacità di adattarsi, in itinere, a condizioni geografiche non del tutto e non sempre pronosticabili.

Migrazioni: Storie di demografia e di clima

Seconda immagine. È evidente come poi il cambiamento climatico non sia un fenomeno isolato, bensì accompagni ed a volte inasprisca una mutazione demografica già in atto da molto tempo. Le aree interne della penisola italiana, come noto, stanno subendo un progressivo spopolamento iniziato a principio del secolo e intensificatosi successivamente secondo diverse dinamiche locali. Nonostante le politiche messe in atto per frenare tale fenomeno, appare ormai evidente che si tratta di una dinamica irreversibile, dato che si va saldando con un processo di decrescita demografica di scala ben più ampia che interessa già oggi molte realtà italiane, si allargherà progressivamente sino alla gran parte degli ambiti economicamente più avanzati del pianeta, per diventare infine un fenomeno globale. Secondo tutte le previsioni, nel corso del presente secolo la popolazione mondiale raggiungerà un picco, per iniziare poi una rapida discesa sino a livelli preindustriali nell’arco di pochissime generazioni.

L’impatto di questi mutamenti sui territori italiani, anche se difficile da prefigurare, sarà in ogni caso profondissimo. Già lo spopolamento delle aree interne ha condotto, nel corso di un secolo, ad una sostanziale alterazione del paesaggio antropico, che risulta oggi molto differente rispetto ai principi del Novecento: la riduzione estrema dei terreni coltivati, il contestuale aumento delle aree boschive, l’abbandono di molte pratiche legate ad una consuetudine di cura e manutenzione del territorio hanno modificato il paesaggio tanto sul piano estetico tanto su quello più propriamente funzionale. Non esiste, di fatti, una popolazione residente sui territori capace di “mantenere” il paesaggio, non tanto secondo una logica puramente estrattiva quando per un principio “cura”, come del resto rappresentato da Lorenzetti nel noto affresco degli Effetti del buon governo. La fragilità dei territori interni italiani è data, fra l’altro, dal progressivo abbandono di queste pratiche tradizionali, rese obsolete sul piano economico dai processi di industrializzazione dell’agricoltura, ma non sostituite da altri modi di garantire la stabilità nel tempo del paesaggio.

Di migrazioni climatiche, nel territorio italiano, non si può al contrario ancora parlare, dato che come in tutte le economie avanzate la nostra sussistenza non dipende direttamente dalla produttività agricola dei terreni. Anche il “clima” che abitiamo è sempre più meccanicamente artificiale, normalizzato in tutte le stagioni verso uno standard ottimale, sino a configurare quanto la filosofa Madelina Diaconu definisce “eterotopie climatiche” – tutti quegli ambienti architettonici capaci di produrre un comfort termoigrometrico indipendentemente dalle condizioni atmosferiche esterne. Ma nulla garantisce che un’ulteriore futura alterazione delle condizioni climatiche, che porti ad una maggiore frequenza di eventi estremi, non possa condurre a delle migrazioni climatiche anche entro e fra i nostri territori.

Territori in attesa

Terza immagine. Molti indizi, dunque, puntano in una comune direzione: che i territori – e non soltanto delle aree interne – sono destinati, nei decenni a venire, a cambiare sostanzialmente. Le trasformazioni investiranno la morfologia del territorio come il paesaggio che ne emerge, le pratiche antropiche e le ecologie a tutti i livelli. In assenza di certezza sulla forma futura di questi territori, anche la pianificazione può soffrire di una approssimazione, e sarà forse necessario riconsiderare alcune delle strategie attraverso le quali questa si sviluppa, ovvero di idearne di nuove, o di recuperarne di antiche.

Il geografo inglese Matthew Gandy ha diretto, nel 2017, un documentario intitolato Natura Urbana, dedicato ad alcuni specifici ambiti della città di Berlino noti come Brache. Questi comparti formano una costellazione di aree residuali – luoghi di accumulo delle macerie delle distruzioni belliche, aree rimaste frammentate nei decenni della partizione della città, ambiti industriali o infrastrutturali progressivamente abbandonati. Gandy osserva l’emergere di alcune particolari forme di ecologia, intersezioni fra elementi “naturali” – per quanto comunque manipolati dall’azione umana, come descritto peraltro anche dall’antropologa Anne Tsing nel suo ormai classico Il fungo alla fine del mondo – con le pratiche urbane svolte dai cittadini di Berlino.

Quello che emerge dal documentario – e dal libro dal medesimo titolo del 2022, che ne amplia le considerazioni – è che la “rinaturazione urbana” è un processo non necessariamente estetizzante, non necessariamente romantico, né tantomeno sempre privo di conflitto e violenza. Ciò che accomuna le Brache di Berlino non è pertanto un idillico “ritorno alla natura”, quanto semmai una comune “messa a riposo” di un territorio o di una sua porzione, come del resto già accadeva nelle forme agricole tradizionali, dove i campi dovevano essere posti a riposo dopo un intenso sfruttamento pluriennale e rimanere a maggese. Questi ambienti ibridi naturali-antropici – il cui effetto benefico sul clima urbano e sulla biodiversità è stato ampiamente documentato – non sono solamente uno dei possibili modi di mitigare gli effetti di transizioni impellenti o già in atto, ma anche il tentativo di “mettere da parte” una riserva di spazio, come può essere un transetto urbano periferico scarsamente abitato, proprio con l’intento di salvaguardare tale piccolo patrimonio per future generazioni che, diversamente da noi, conosceranno forse di nuovo le dinamiche di crescita.

Confini

Quarta immagine. I terrain vague berlinesi, piccole ma preziose riserve di spazio che si insinuano labirinticamente nel tessuto di una città vivente, sono un esempio di come si possa di fatto beneficiare di condizioni di anomalia, residualità, incertezza. A fronte di una prospettiva futura di ridotta presenza e attività umana, che rende ormai del tutto obsoleto qualsiasi modello basato sulla crescita indefinita, l’ipotesi di mettere a riposo dei territori diviene quanto mai ragionevole, come semplice forma di protezione da un ulteriore – e a questo punto inutile – consumo. Se a Berlino tale scopo è stato raggiunto tramite l’attivismo di una popolazione quanto mai recalcitrante alle forme di sviluppo capitalista, in altre circostanze un simile risultato si verifica – quasi casualmente – a valle di situazioni conflittuali. È il caso, ad esempio, di alcuni degli innumerevoli muri di confine “asimmetrici” che dividono molte zone di guerra e conflitto in ogni angolo del pianeta. Si può osservare nella zona franca che separa l’enclave turca di Cipro nord dal resto dell’isola, o, notoriamente, nella zona demilitarizzata che divide Corea del Nord e Sud. La DMZ, che taglia trasversalmente da est a ovest la penisola coreana, è uno degli oggetti culturali più (involontariamente) rilevanti della Corea, dato che da oltre sessanta anni – su entrambi i lati – rappresenta una forma di “orizzonte” nazionale. La DMZ, com’è noto, è inaccessibile a tutti tranne che alle truppe che la pattugliano, e questa condizione prolungata nel tempo ne ha fatto un vero paradiso di biodiversità, un’altra potenziale riserva di spazio naturalizzato per un paese che – se dovesse effettivamente riunificarsi – vivrebbe probabilmente un’ulteriore fase di difficile sviluppo del territorio.

Nel padiglione coreano alla Biennale di Venezia 2014 i curatori Mass Studies, con il loro progetto A Crow’s Eye View – premiato con il Leone d’Oro – riflettevano proprio su questa gigantesca zona di riserva, che osservata dal cielo “dall’occhio del corvo” restituisce l’immagine di un territorio sì ricco, ma non più in grado di sostenere la vita umana nella sua attuale – e tutt’altro che sostenibile – configurazione. L’occhio del corvo – che rimanda a una poesia surrealista coreana degli anni Trenta – è uno sguardo dall’alto ma affettivamente coinvolto, inevitabilmente pessimista rispetto alle sorti dei territori antropizzati. Eppure, è proprio il potenziale inespresso implicito in un territorio come la DMZ, il suo essere caricato come una molla da una vitalità sino a quel momento latente, a renderlo una riserva di spazio futuro. Lo sguardo viene pertanto ribaltato, sino a considerare le limitazioni imposte dalla geopolitica contemporanea come un’effettiva garanzia di sopravvivenza.

La transizione atmosferica

Quinta immagine. Ma quanto appare da questi casi marginali che vengono riportati al centro, è che la transizione più radicale da effettuarsi è in gran parte in seno ad un dominio non tanto territoriale, quanto affettivo. Terminata l’era – tutto sommato breve – della crescita indefinita, non sarà più necessario costruire, semmai curare il gigantesco (e in buona parte inutile) patrimonio ereditato dal passato, tanto prezioso quanto al contempo difficile e oneroso da mantenere. Di fatto, non tutto ciò che è stato prodotto nei due secoli dall’inizio dell’industrializzazione potrà essere mantenuto in vita – né tantomeno intero – per le future generazioni: molta parte di questi territori verranno inevitabilmente lasciati al proprio destino.

La geografa inglese Caitlin DeSilvey, nel suo volume Curated Decay: Heritage Beyond Saving riflette sulla dimensione affettiva e sociale di questi processi di abbandono. Il vecchio faro di Orford Ness, sulla costa sud-orientale d’Inghilterra, ha rischiato per anni di essere danneggiato dalle mareggiate, ma nel 2012 di decise infine di “lasciarlo andare”, non potendone più garantire la sopravvivenza a fronte di una costa sempre più erosa. Il faro è stato dunque smontato e rimosso, nonostante gli anni di proteste da parte della comunità locale, che vedeva nell’edificio una insostituibile icona dell’identità locale.

“Lasciare andare”, dunque, non è soltanto una scelta pragmatica: ben di più, si tratta di comprendere come i sentimenti condivisi dalle persone, dai soggetti che abitano in uno specifico luogo, facendo parte di una determinata comunità, influiscano sull’estetica ma anche sull’intonazione emotiva di un territorio, sulla sua atmosfera. Per riuscire dunque a risparmiare ai territori in mutamento lo stillicidio di una morte lenta, non si tratta forse di evitare che questa avvenga, bensì di riconcettualizzare l’idea stessa di perdita, di nostalgia. Un mutamento che non richiede dunque solo atti di pianificazione capaci di affrontare il destino di territori senescenti, quanto piuttosto di aprire una discussione pubblico di lungo termine su che cosa noi, come società, siamo disposti a mettere al riparo, e che cosa invece decidiamo di lasciar andare.

Mappe della vaghezza

In conclusione, dunque, occorre ragionare su nuovi strumenti: nuove strategie che considerino il territorio secondo un paradigma di sviluppo inverso rispetto a quanto è stato sinora fatto; nuove narrazioni che includano la “ritirata strategica” fra i possibili esiti delle politiche; nuovi modi di osservare e mappare i territori, non tanto fondati sulla precisione cristallina della cartografia “dall’alto”, quanto piuttosto sulla vaghezza di un futuro in larga parte indeterminabile. Carole Lévesque, architetto canadese, ha fondato su questo concetto – per certi versi controintuitivo – della precisione del vago le sue indagini esplorative sui territori marginali dell’isola di Montreal, un ampio territorio urbanizzato e suburbanizzato nei cui margini slabbrati prende forma di nuovo quella condizione di paesaggio ibrido osservata nelle Brache berlinesi. Lévesque osserva questi territori, registrandoli e mappandoli con acribia, restituendone immagini composite capaci di mettere in scena l’eccedenza atmosferica dei luoghi, con una dimensione tanto precisa quanto vaga.

Per affrontare la vaghezza del futuro giusto oltre la curva, che verrà presto disvelato dal treno in movimento, non possiamo che sviluppare nuovi modi di vedere, di descrivere, di mappare il territorio in mutamento, e di agire di conseguenza, con la consapevolezza che si tratta di un percorso differente da qualsiasi altra strada tracciata.