Potremmo iniziare con alcune domande.

Come si fa ad “entrare in contatto” con l’architettura, che è certamente un fatto più complesso di quanto non si possa immaginare con un rapido sguardo superficiale? Come si fa, al di là delle sole questioni tecniche, a prefigurarne gli spazi, gli effetti? Perché ci affezioniamo ad alcuni luoghi, più che ad altri? Perché, quando entriamo in certi spazi, spontaneamente abbassiamo il tono della voce? Perché stiamo alla larga da alcune strade delle nostre città? Perché ogni tanto capita di avere, anche dentro casa nostra, delle sensazioni strane, quasi da sentire un brivido freddo correre lungo la schiena? Perché in alcuni luoghi torniamo con grande piacere, in altri invece non vorremmo mai più mettere piede? Perché nella memoria alcuni spazi che abbiamo vissuto nel passato rimangono incisi più profondamente di altri? Perché alcune architetture – o persino delle immagini di architetture – possono suscitare emozioni distinte ed intense, come la malinconia del cimitero di Modena nella famosa fotografia di Ghirri?

La prima risposta che possiamo articolare è piuttosto semplice: evidentemente le architetture, i luoghi dove abitiamo, ci influenzano in modi molto particolari, a volte difficili da mettere a fuoco. Da un lato questa cosa è risaputa da sempre: c’è un divertente libretto del 1763 di Jean-François de Bastide che si intitola La Petite-Maison, ma anche la novella Hasht Behesht, una delle “otto novelle del paradiso” del poeta medievale persiano Amir Khusrow, che parlano esattamente di come le architetture influenzano il nostro sentire. Dall’altro è come se – almeno nel ristretto mondo dell’architettura – si avvertisse quasi una specie di fastidio rispetto a questo “potere” che certi luoghi e spazi esercitano su di noi. Forse è perché gli spazi dotati di tali poteri non sono soltanto quelli “d’autore” – progettati e realizzati da bravi architetti, che sanno che cosa fanno – ma anche quelli spontanei, arrivati a essere come sono un po’ per caso, trovati più che costruiti – la cucina della nonna, la baita di montagna, o chissà quanti altri luoghi che ci catturano e che nessun professionista ha deliberatamente progettato.

Fra l’architettura per come viene progettata, e il modo in cui questa poi si manifesta, come entra in contatto con noi, c’è dunque una differenza, una specie di “eccedenza”. Spesso, per quanto ci si impegni, per quanto un architetto anche capace possa mettercela tutta nel conferire ad uno spazio una qualità sottile e ineffabile di questo genere, questa finisce per sfuggire. L’eccedenza semplicemente non c’è, non si materializza, mentre la cucina della nonna ne è piena. Non è qualcosa che è del tutto a nostra disposizione; non la si può progettare come un pilastro in calcestruzzo o un’apparecchiatura muraria. Ci sono delle condizioni ulteriori perché questa qualità eccedente si manifesti, condizioni che non dipendono – non possono dipendere – esclusivamente da noi.

Prima di procedere oltre vi propongo un piccolo intervallo di ragionamento teorico. Da tempi remoti – almeno dall’età della Grecia classica – il modo di osservare i fenomeni che ci circondano proprio della nostra cultura, di concettualizzarli dandone una spiegazione, è stato fortemente ancorato alla dualità fra gli oggetti – cose materiali come una sedia, un albero o una bottiglia – e lo spazio esteso e vuoto entro il quale questi oggetti sono collocati. In questo modo di pensare, lo spazio è dunque un cavo, quello che risulta quando non è occupato dagli oggetti. Noi, in quanto soggetti deambulanti, ci spostiamo dentro questo spazio, guidati perlopiù dalla nostra vista, le cui ideali direttrici, come dei vettori, connettono punti distanti fra loro. Il ben noto spazio cartesiano, che tutti conosciamo, non è soltanto un modello matematico: è una rappresentazione del nostro mondo. L’architettura, da questo punto di vista, altro non è che un sistema di oggetti cavi, sufficientemente grandi da consentirmi di entrarci dentro e di muovermi al loro interno. Credo che tutti, implicitamente, ci possiamo in qualche modo riconoscere in questo modo di vedere le cose, dato che è un modello talmente incardinato nella nostra cultura, nelle fondamenta della nostra ontologia, nelle radici delle nostre teorie dell’architettura che lo consideriamo quasi un assioma incontrovertibile. È così e basta, fatto tanto ovvio come dire che 2+2=4.

Se però facciamo un piccolo passo di lato, cambiando la prospettiva da cui osserviamo il mondo, ci accorgiamo che forse le cose possono descriversi in maniera diversa. E se lo spazio non fosse semplicemente un vuoto, quello che rimane quando abbiamo finito di contare gli oggetti, bensì qualcosa in realtà di molto denso e abitato; pieno però non di cose che ci sono, che sono fisicamente lì, bensì di cose che accadono, in un determinato momento, in una specifica circostanza? Se lo spazio non contenesse soltanto tanti e vari oggetti, ma fosse qualcosa che ci viene incontro, di dinamico, a volte anche in maniera forte e imperante?

Ecco, mi piace pensare che in realtà non siamo solo corpi fisici che occupano uno spazio cavo, bensì abitanti di un ambiente più vasto, che mi viene incontro sino all’orizzonte della mia percezione, ovunque questo si collochi, vicino o lontano che sia. In questo ambiente che io abito trovo sì tante cose – la sedia, la bottiglia o la casa, oggetti insomma – ma anche molto altro. Cose che non sono cose, che non posso spostare come la sedia o afferrare come la bottiglia; cose che magari non vedo nemmeno, ma che cionondimeno esercitano su di me una certa influenza, a volte molto forte. Insomma, cose a metà, prive di un corpo, ma non per questo non parte del mio ambiente.

Di che cosa stiamo parlando? Quali sono queste forze agenti che ci invadono, ci vengono incontro? Alcune sono ovvie – la luce, il vento, la nebbia, il suono, o anche i colori, le forme delle cose – altre un po’ di meno, come il silenzio, il buio, l’ombra, il freddo e il calore, i gesti, le impressioni di movimento. Altre ancora – e qui la faccenda si fa interessante – i sentimenti.

Che i sentimenti possano considerarsi qualcosa che invade lo spazio è in un certo senso controintuitivo, dacché di norma li concepiamo come un fatto interiore, gelosamente custodito in una sorta di “scatola nera” – la psyché – entro la quale nessuno può vedere da fuori. Ma anche in questo, guardando molto indietro nel tempo, incontriamo un mondo in cui, al contrario, i sentimenti erano liberi di volare per l’aria, afferrando gli umani in moti irresistibili. Gli antichi greci, prima di catturare questi sentimenti che percorrono liberi lo spazio e di rinchiuderli nella psyché, li nominavano daimon.

Chi ha memoria dell’Iliade, delle furie incontrollabili di Achille, ricorderà forse che i sentimenti come l’ira e il panico si estendono fra le folle dei guerrieri achei e troiani, colpendoli come un contagio, un’epidemia. Nel racconto omerico sono il veicolo dei sentimenti degli dèi: la rabbia del divino si manifesta nel terrore che afferra gli uomini. Ma già nell’Odissea qualcosa è cambiato: Ulisse è un eroe diverso, capace non solo di resistere alle emozioni che invadono lo spazio – l’allegoria del farsi legare all’albero della nave nell’attraversare i mari infestati dalle sirene – ma è altresì in grado di celare le proprie emozioni, rendendole invisibili ai suoi interlocutori. È proprio qui, nel passaggio da un mondo arcaico ad un altro che contiene in sé i semi del pensiero greco classico – che per molti versi orienta ancora il nostro – che le emozioni vengono “rinchiuse” nello spazio privato del soggetto.

Oggi, al contrario, l’idea che le emozioni possano invadere lo spazio, agendo su tutti soggetti che questo spazio lo occupano, si è fatta di nuovo molto strada: e questo è ciò che chiamiamo atmosfera – un sentimento spazializzato. Usiamo il termine atmosfera, chiaramente, non nel suo senso naturalistico, ma nemmeno in una dimensione puramente metaforica: l’agentività di queste forze spazializzate è quanto mai reale, pur mancando di una dimensione materiale tangibile.

Ora, se alziamo lo sguardo appena al di sopra dell’introspezionismo psicologistico che vuole che le emozioni siano fatti privati, ci accorgiamo che questa dimensione spaziale è più che evidente. Basta osservare quanto accade in questi giorni per le nostre strade: si respira un’atmosfera di protesta, le manifestazioni si diramano per vie e piazze, e quando le incontriamo, indipendentemente dalle nostre convinzioni personali, dalle idee politiche che ciascuno di noi può avere, avvertiamo quel sentimento di rabbia e indignazione che ha portato le persone a scendere in piazza, il senso di euforia del ritrovarsi tutti insieme sotto a una bandiera. Posso essere d’accordo o meno con i motivi della protesta: ma l’atmosfera la avverto comunque, come del resto chiunque altro condivida il mio stesso orizzonte. Si stabilisce una forma di risonanza, in cui i corpi dei tanti soggetti iniziano a muoversi all’unisono, attraverso una forma di comunicazione corporea.

Il “contagio” che si propaga nelle folle, l’emozione condivisa, è qualcosa che lega direttamente i corpi delle persone con la dimensione fisica dello spazio, gli ambienti urbani dove le folle si muovono. Si potrebbero quasi descrivere come delle correnti energetiche, come la forza invisibile, eppure potentissima, che produce le onde del mare.

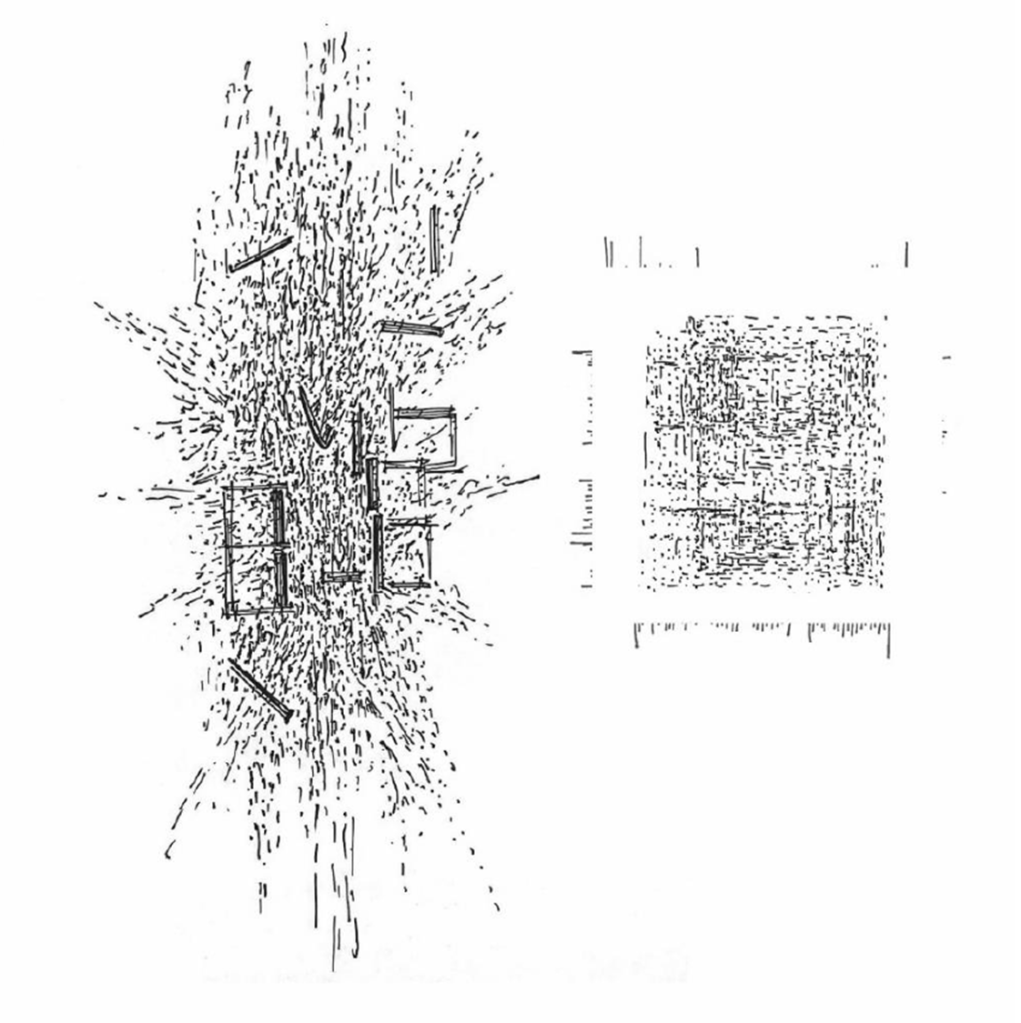

Un altro esempio: lo stadio durante una partita di calcio. Da un certo punto di vista, la partita si vede molto meglio alla televisione che non allo stadio, dove i giocatori sono lontani, a volte ci si trova immersi nella folla che oscura la visuale, o magari si sta scomodi al freddo o sotto la pioggia. In televisione le telecamere ci fanno vedere le azioni da vicino, i volti degli atleti, il tutto mentre posso mangiare pizza e bere birra. E allora perché andare allo stadio? Forse, per il tifoso, il senso di questo rituale (che per molti versi ha sostituito i rituali religiosi) è proprio quello di respirare questa atmosfera, il sentimento condiviso, spazializzato di chi risuona con migliaia di altri tifosi. Se la mia squadra segna, io da solo di fronte al televisore posso gioire, ma per chi è in curva il gol diventa una vera e propria esplosione, perché il mio corpo risuona con tutti gli altri: i corpi esplodono insieme. Certo, se a segnare è la squadra avversaria le cose sono diverse: ma in quei casi persino piangere in pubblico diviene lecito, dato che si tratta di uno dei pochi momenti in cui è socialmente accettato mettere pienamente in mostra le proprie emozioni, che altrimenti – vogliono le convenzioni, se non le buone maniere – dovrebbero rimanere contenute nella mia interiorità.

L’atmosfera, dunque, è una qualità che possiamo incontrare in un determinato ambiente, se vi siamo presenti in un preciso momento: se lo stadio è vuoto, l’atmosfera della partita non c’è – e non è andata altrove, come un oggetto che si può spostare, come del resto io non so dove è il vento nel momento in cui non soffia su di me. Lo stadio, l’architettura fisica che mi ospita è invariata, mentre quella dimensione eccedente, fortissima, fatta dell’atmosfera che respiro insieme a tutti gli altri tifosi è andata via. È la stessa architettura? Sì. È lo stesso spazio? Direi di no: un’atmosfera, con la sua autorevolezza, la sua capacità di influenzarci, può sovvertire radicalmente le qualità di uno spazio.

Cominciamo a capire perché le atmosfere sono qualcosa di importante per l’architettura. Innanzi tutto: non ci sono architetture prive di atmosfera, perché ogni spazio ha una certa atmosfera. Per loro natura, gli ambienti architettonici diventano “condensatori” di atmosfere. Non è questa, come abbiamo visto, una prerogativa dei soli spazi “d’autore”, perché le atmosfere arrivano ovunque. Ma possiamo considerare che la pratica architettonica agisca come una sorta di costruzione scenografica, ovvero il predisporre un palcoscenico che articoli le condizioni per cui le atmosfere possano manifestarsi.

L’atmosfera può essere latente, non contrastare rispetto ad una intonazione di fondo neutrale, possiamo non essere in grado di avvertirla: ma c’è sempre, in quanto le atmosfere sono parte del nostro modo di percepire, trovarci e agire nell’ambiente. Questa precisazione è importante perché alcuni, a mio avviso erroneamente, sostengono che solo alcuni tipi di architettura sono atmosferici, altri no: tipicamente sono quelli confortevoli, intimi, magari fatti di legno e con un camino al centro. Questa mi pare una visione regressiva, carica di forme nostalgiche, persino potenzialmente pericolose. Anche una tangenziale o una fabbrica inquinante hanno un’atmosfera, certo non necessariamente una che apprezziamo, ma anch’essa produce una dimensione affettiva risonante che investe tutti i soggetti percettivamente presenti.

Ora, ai fini di chi il mestiere dell’architetto lo esercita: ma noi possiamo progettare un’atmosfera? Possiamo effettivamente prevedere, con un discreto grado di attendibilità, quale sarà la risonanza affettiva di un determinato ambiente? L’atmosfera non è una dimensione collaudabile, che può essere certificata in maniera incontrovertibile. Certo è che l’adozione di determinate articolazioni tipologiche, il ricorso a certi materiali può condurre verso delle configurazioni idealtipiche, facilmente e immediatamente riconoscibili, che “triggerano” delle risposte affettive almeno in parte prevedibili. È quello che viene operato in molti ambiti di “lavoro estetico”, come può essere il progetto degli interni (pensiamo ad esempio agli interni commerciali serialmente ripetuti di una catena di fast food), oppure al cinema, dove il ricorso ad alcune tecniche fotografiche, colori e suoni orienta la percezione degli spettatori in un determinato verso – ad esempio l’atmosfera di un film dell’orrore, ben differente rispetto a quella di un film romantico.

Un caso particolarmente emblematico di come ambiente architettonico e atmosfera si reciprocano è un luogo noto ad alcuni come “Caverna dei Patriarchi”, ad altri come “Moschea di Abramo”, in una città che si chiama Al Khalil oppure Hebron. Questo è un luogo particolarmente sacro per le tre religioni abramitiche, con spazi riservati a ciascuna e di norma separati da un vetro antiproiettile. Ma per dieci giorni all’anno l’intera caverna diventa di uso esclusivo per una religione, e il rapido spostamento degli oggetti, delle decorazioni e degli arredi non serve tanto e soltanto ad ospitare i rituali corporei della preghiera, differenti per ciascun culto, quanto per “allestire” la giusta atmosfera, quella della moschea o della sinagoga. Atmosfere che dunque condividono uno spazio, ma non un tempo.

Ma al di là di queste condizioni che potremmo definire “affettivamente tipizzate”, dove la risposta emotiva del soggetto viene accuratamente selezionata in una cornice ben precisa – la durata del film, lo spazio interno di un ristorante – il progetto di architettura è di norma più complesso, e non consente questa operazione di “filtraggio”.

Proviamo a fare una metafora: un tavolo apparecchiato all’inizio di un pasto. Le stoviglie e la biancheria da tavola sono tutti allineati secondo un preciso ordine formale, dettato da motivazioni tanto estetiche quanto funzionali. Nel corso della cena, tuttavia, quest’ordine viene alterato, interrotto a seguito dell’azione dei soggetti coinvolti. L’azione è in parte prevedibile, data dalla dimensione ergonomica, posturale e gestuale dello stare seduti a tavola, ed è influenzata anche da norme e convenzioni sociali e culturali. Ma l’esatta traiettoria dei movimenti, la posizione intermedia e finale dei piatti, le tracce di cibo caduto sulla tovaglia, nonché il tono e l’argomento delle conversazioni che si sono svolte intorno alla tavola non sono prevedibili, se non con notevole approssimazione. Ci potremmo quasi domandare: l’assetto finale del tavolo è legato a quanto fossero affiatati i commensali? Se fossero sei amici di lunga data, le tracce sulla tovaglia differirebbero rispetto all’incontro più formale fra sei persone che si conoscono appena? Possiamo ipotizzare di sì: ma il come queste tracce differiscano è al di fuori del nostro controllo: sarebbe come se l’architetto provasse a pronosticare l’esito della partita di calcio che farà emergere una certa atmosfera nello stadio dove si gioca.

Ugualmente: un ambiente architettonico, per quanto possa essere rigorosamente definito – pensiamo a quelli più normati, come un ospedale o un aeroporto – non può sottrarsi ad un certo grado di indeterminatezza, all’emergere di una qualità spaziale che in ultima istanza è dettata dalla risonanza affettiva che avvertiamo quando siamo presenti nel suo orizzonte. Potremmo dire: senza un soggetto dotato di corporeità non si dà esperienza, e l’architettura in quanto sistema di oggetti rimane inerte.

L’atmosfera di un ambiente architettonico non si può dunque propriamente progettare, forse solo vagamente postulare; tantomeno si può progettare con un’atmosfera: e allora, a che cosa servono? Perché è utile parlarne? Credo che la risposta sia al di fuori dei soli problemi della progettazione, di quanto imparate a fare in quest’aula: gli ambienti architettonici sono quelli che abitiamo ogni giorno, quelli entro cui si articola la nostra dimensione affettiva ed esistenziale, quelli che danno spazio anche alla nostra presenza politica. Ed è bene che chiunque – non soltanto chi come l’architetto gli ambienti li progetta – sia consapevole che noi non siamo solo i soggetti dello spazio, i protagonisti in prima persona, sempre al suo centro, sempre in controllo: siamo anche soggetti allo spazio, alle sue forze agenti incontrollabili, ai daimon che sono nell’aria e che possono afferrarci in qualsiasi momento. E se alcune di queste forze possono essere tutto sommato innocue – quel mood da supermercato alimentato da musiche e luci che alimentano il nostro desiderio di comprare quel pomodoro in più –

altre sono invece minacciose, profondamente manipolatorie, capaci di produrre il sonno della ragione, movimenti collettivi di cui conosciamo gli esiti funesti nella storia.

Proprio per questo, per evitare di essere un soggetto troppo inerte, troppo paticamente esposto a certe dinamiche, ciascuno di noi dovrebbe acquisire una certa “competenza atmosferica”, ovvero la capacità di riconoscere quando un ambiente o una situazione sta agendo affettivamente su di noi, modulando la nostra risposta emotibs. Inoltre, chiunque operi un lavoro estetico – chi progetta o disegna, chi allestisce o in qualche modo costruisce l’esperienza dei soggetti – dovrebbe esercitare una forte “responsabilità atmosferica”.

Per concludere: l’atmosfera non è un dispositivo di uso immediato, non può diventare un accessorio tecnico, uno strumento di progetto a nostra piena disposizione. Atmosfera non è un fatto determinato, anzi abbraccia per sua natura la vaghezza intrinseca all’esperienza che facciamo del mondo. Eppure, questa vaghezza può essere osservata e tematizzata nel più preciso dei modi, consentendoci di sviluppare una sensibilità per l’architettura – ma direi più in generale per quanto accade nel più vasto ambiente che occupiamo e abitiamo – che può forse consentirci di sondare gli strati più profondi dell’esperienza. Lo spazio dell’architettura, pertanto, può servire come strumento di pensiero: non soltanto quindi un ambiente che abitiamo, bensì anche un dispositivo che ci consente di comprendere la nostra stessa esperienza dell’ambiente e del mondo, del modo in cui agiamo e risuoniamo con gli affetti che invadono lo spazio.